Rising Temperature : अब यह तो तय हो गया है कि इस वर्ष भी गर्मी भारी पड़ने वाली है. इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला मनुष्य खुद ही है, क्योंकि उसकी जीवनशैली घातक साबित हुई है. इसके पीछे मूल रूप से हमारा खान-पान, रहन-सहन तथा आरामदायक जीवन की होड़ जिम्मेदार है. अब चूंकि ऐसा आरामदायक जीवन दुनिया में सबको चाहिए, इसलिए पृथ्वी इस बढ़ते बोझ से क्रुद्ध और परेशान है.

पिछले तीन दशकों पर अगर हम नजर डालें, तो तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने पृथ्वी को, प्रकृति को आहत कर रखा है. शहरीकरण की बढ़ती दर इसका पहला दोष है. आज किसी भी देश की प्रगति या विकास को उसके शहरीकरण से मापा जाता है. इसी तरह विकसित और अविकसित की धारणा जन्मी है. यह बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दुनिया आज दो हिस्सों में साफ-साफ बंटी हुई दिखाई देती है. गांवों और शहरों के बढ़ते अंतर के साथ ही एक तरफ विकसित देश हैं और दूसरी तरफ विकासशील और निम्न-स्तरीय देश, जहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. ये अंतर इनकी जीवन शैली में भी दिखाई पड़ते हैं.

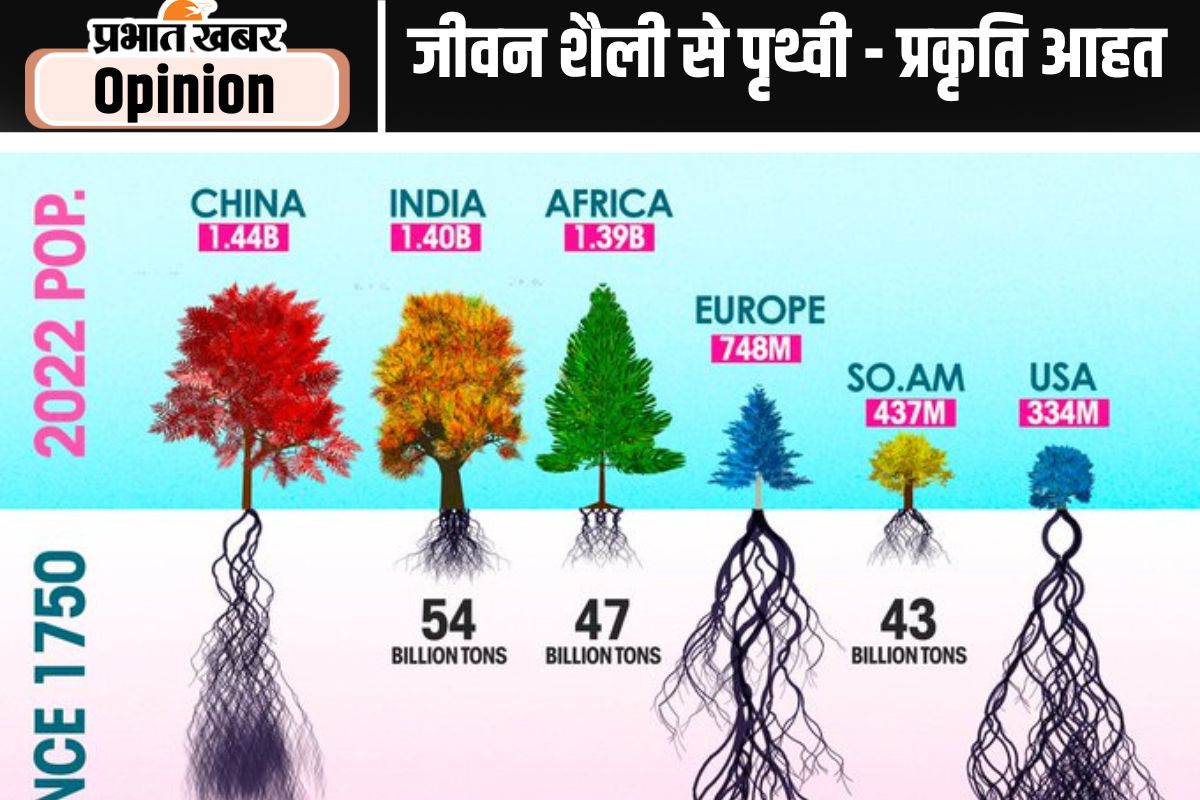

विकसित देशों ने पिछले शताब्दियों में जो भी किया, वह सब उनकी जीवनशैली में हमेशा दिखाई पड़ा. उसकी मार पूरी दुनिया को कार्बन उत्सर्जन और बढ़ते तापमान के रूप में झेलनी पड़ रही है. यही काफी नहीं है, उस जीवनशैली से जो असंतुलन पैदा हुआ है, उसे स्वीकारने से कतराने के अलावा उसकी भरपाई के लिए कोई कदम न उठाने के कारण विकसित देशों के प्रति बड़े सवाल खड़े होते ही हैं. उदाहरण के लिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पेरिस समझौते से मुंह मोड़ लिया. अमेरिका के साथ कई अन्य देशों ने भी यह फैसला लिया. इस संकट को किस तरह लिया जाए, यह सारी दुनिया का विषय होना चाहिए.

वैश्वीकरण के इस दौर में पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज नाम दिया जाता है, परंतु इसकी कटु हकीकत है, दुनिया में एक तरफ गांव और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता शहरीकरण. यह बहुत बड़ा सच है कि शहरों के कारण गांवों को झेलना पड़ता है, क्योंकि संसाधन, चाहे वह पेट, पानी या जंगल से संबंधित हों, गांवों से ही आते हैं, जबकि शहर सिर्फ उनके प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं. शहरों में ऊर्जा की बढ़ती खपत और बेहतर जीवनशैली रुकने का नाम नहीं लेती. इसके अलावा शहरों की चमक-दमक ने गांवों को भी लपेट लिया. इसका नतीजा यह है कि गांवों में तेजी से पलायन हुआ या फिर गांवों को भी शहर बनाती हमारी योजना आयी. ये सब हमारे जीने के तरीकों का ही नतीजा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं. अगर हमने जीवनशैली से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखायी, तो दुनिया से घटते संसाधन पूरे विश्व को भीषण संकट में डाल देंगे.

वर्ष 2024 को दुनिया का सबसे गर्म वर्ष माना गया, यह तथ्य हम सबके सामने है. यह भी लगातार दूसरे साल हुआ, जब 2023 के बाद 2024 ने तापमान की सभी सीमाओं को पार कर दिया. पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे जाने का मतलब है कि हम बहुत तेजी से सब कुछ समाप्त कर देंगे. अब हमारे जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो चुका है. अब क्लाइमेट चेंज सोसाइटी द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भी कमोबेश वही परिस्थितियां होने के आसार हैं, जो 2024 में थे. मतलब इस साल भी जला देने वाली गर्मी की मार पड़ने वाली है. अगर हमने इस समस्या की जड़ नहीं समझी और अपनी जीवनशैली पर सवाल नहीं उठाये, तो यह संकट आने वाले वर्षों में और गहरायेगा.

यह समझने की बात है कि विकसित और विकासशील देशों के जीवन स्तर में बड़ा फासला तभी मिटेगा, जब विकसित देश अपनी जीवनशैली में नियंत्रण रखें और दूसरे देशों को बेहतर ढंग से जीने का मौका दें, ताकि संसाधनों का सीमित उपयोग हो. विकसित और विकासशील देशों की जीवनशैली में जमीन-आसमान का अंतर है. ग्लोबल विलेज की बात करते हुए विकसित देशों को यह समझना होगा कि विकासशील और गरीब देशों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना आवश्यक है. नैतिकता का भी तकाजा है कि विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों और गरीब देशों के हिस्से के लाभों की भी भरपाई करें. अजीब बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बैठकों में देशों की जीवनशैली से जुड़े मुद्दों पर शायद ही कभी चर्चा होती है.

ऐसे में, आज एक लाइफस्टाइल इंडेक्स की आवश्यकता है, जो यह बताए कि कौन-से देश और कौन-से लोग सबसे बेहतर जीवन जी रहे हैं और किनके हालात सबसे बदतर हैं. संयुक्त राष्ट्र को ऐसे देशों और लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी जीवनशैली निम्न स्तर की है. वहीं, विकसित देशों द्वारा संसाधनों के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाने की कवायद भी होनी चाहिए. लाइफस्टाइल इंडेक्स से यह समझने में भी मदद मिलेगी कि आने वाले समय में हमें किन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा. जब जीवनशैली ने ही दुनिया में बड़ा संकट खड़ा किया है, तब भविष्य की रणनीति बनाते हुए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि कौन-सा देश कितने संसाधनों का उपयोग करता है और उसका प्रकृति पर कैसा दुष्प्रभाव प्रभाव पड़ता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार डेनमार्क के कोपेनहेगन में जल संकट इतना तीव्र हुआ था कि वहां पानी की राशनिंग करनी पड़ी थी. विकसित देशों की जीवनशैली चाहे बेहतर हो, परंतु संसाधनों के दुरुपयोग से भविष्य में ये देश भी संकट में आ सकते हैं. पिछले दिनों कैलिफोर्निया में लगी आग इसी का उदाहरण था, जब परिस्थितियां हाथ से बाहर हो गयी थीं.

यह जाना-पहचाना तथ्य है कि पिछले कुछ दशकों में बढ़ता शहरीकरण संसाधनों के खत्म होने और उनके अति-दुरुपयोग का बड़ा कारण बना है. शहरों में ठंड के दौरान हीटर और गर्मियों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल इसका उदाहरण है. ऐसी जीवनशैली प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उल्टे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का काम करती है. अब इन सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा का समय आ गया है. जब विकसित देशों द्वारा संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जाएगा, जब विकासशील और गरीब देशों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जायेगा, जब संसाधनों के उपयोग के समान अवसर सभी देशों को मिलने शुरू होंगे, तभी चीजें बदलेंगी. शायद तभी दुनिया के विकसित देश गरीब देशों के प्रति न्याय कर पायेंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)